Из руин

Сегодня мы уже знаем, что многие промышленные и гражданские объекты Петрозаводска были взорваны или подожжены бойцами старшего политрука 184-го саперного батальона Николая Арсеньева при отступлении.

Читайте по теме: "Каким был человек, который взрывал Петрозаводск"

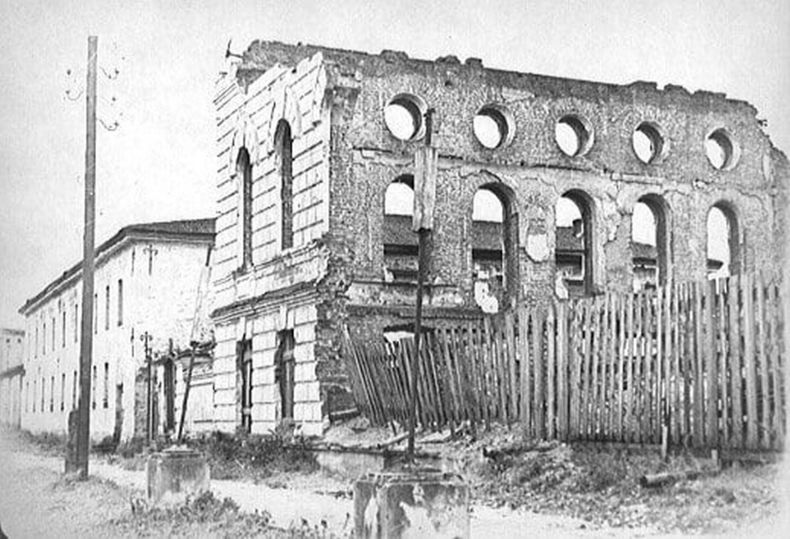

Известно и то, что в 1944 году - уже при освобождении города - катера и канонерки Онежской флотилии нанесли превентивный ракетно-артиллеристский удар по прибрежной, густо застроенной части города. Она практически выгорела. Когда погиб Дворец пионеров, точно неизвестно, но к 44-му году от него остались лишь стены.

После войны, как рассказывала историк архитектуры Петрозаводска Елена Ициксон, дворец предлагалось выстроить уже не на набережной, а на Пушкинской улице. По проекту его комплекс должен был занять весь квартал там, где позднее был возведен корпус пединститута. Но этот план не был принят, и руины решено было реконструировать. А пока секции и кружки для уцелевших детей открыли в здании бывшей гимназии на площади Кирова.

8 ноября 1947 года состоялось торжественное открытие восстановленного Дворца пионеров. Как было принято в советские времена, событие приурочили к важным датам - 30-летию Великой Октябрьской революции и 10-летнему юбилею самого дворца. Следует отметить его популярность: уже к концу года в 102 кружках занималось 15 000 детей.

Сегодня в интернете можно найти немало утверждений о том, что после войны в этом здании хотел разместиться первый секретарь ЦК КП(б) Карело-Финской ССР Геннадий Куприянов. Можно смело считать эти сообщения фейками - учитывая, что документальных подтверждений этому нет, но есть изначальный проект реконструкции объекта именно как Дворца пионеров.

Читайте по теме: "Он стал больше карелом, чем сами карелы…"

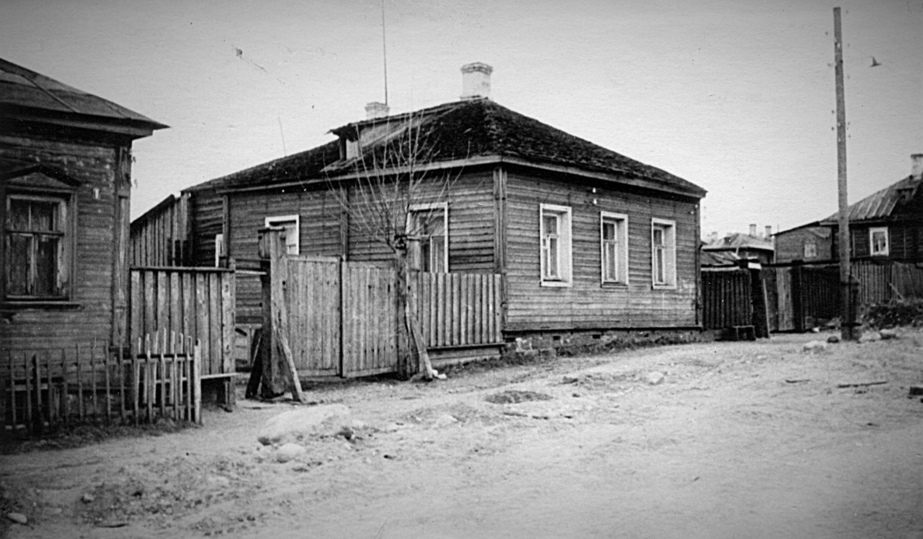

Достоверно известно, что персек, приехав в Петрозаводск в 1938 году, жил в "Цековском квартале" - в деревянном доме № 14, на улице Герцена, а затем в построенном в 1948 году кирпичном доме по улице Дзержинского, 39.

Город детства

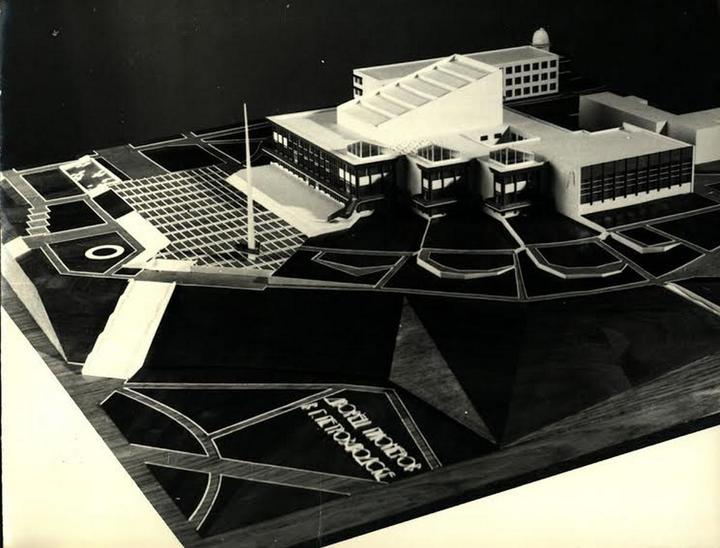

Шло время, юным обитателям дворцов пионеров стало тесно в зданиях довоенной постройки, да и запросы у детей выросли. Поэтому надо отдать должное руководству страны: в 60-х годах прошлого века архитекторы начали разрабатывать проекты новых зданий для досуга школьников - как комплексные сооружения. Чуть позже, после появления первых таких зданий в Москве и Киеве, свой проект начала разрабатывать карельский архитектор Э. Адалева. После ее смерти в 1976 году работу продолжили коллеги Т.Ковалевская, Л.Мунасыпова, Г.Федорова, В.Шевляков, конструкторы Н.Фадеева и С.Лыков.

В 1986 году модерновый Дворец пионеров и школьников распахнул свои двери. Последнее слово в названии было добавлено не случайно: в этот период жизни нашей страны все меньше детей хотели носить красные галстуки. Но идеологическая направленность еще сохранялась, и дворцу было присвоено имя генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, "великого государственного деятеля и преданного коммунистическим идеалам чекиста". Ну и, конечно, большого друга Карелии и естественно, ее детей. Как говорили тогдашние чиновники, только благодаря неустанной заботе Юрия Владимировича Петрозаводск и получил этот подарок.

Накануне открытия мы с фотокорреспондентом газеты "Комсомолец" Геннадием Волковым побывали в этой новостройке, и сразу же решили назвать наш репортаж "Город детства", имея в виду гигантские размеры дворца. По сравнению со старым, довоенным, он казался мегаполисом.

В нем многое было в новинку. Даже на дверях кабинетов и залов были не текстовые указатели, а пиктограммы, чтобы малыш, не освоивший еще грамоты, мог узнать, куда ему идти. Мы заглянули в дверь, на которой была изображена оркестровая труба, и оказались нос к носу с очень серьезным пионером, обвитым, как змеей, огромным геликоном - самой большой трубой духового оркестра. "Ты что тут делаешь?" - от неожиданности ляпнул я. "Не видишь - репетирую", - явно сожалея, что его отвлекают дурацкими вопросами, буркнул мальчишка и, прильнув к мундштуку инструмента, "выдал" нам по ушам: "Бу-бу-бу!"

Мы заглянули в "девичье царство", где девчонки плели модное в то время макраме - подарки для строителей их дворца, восхитились хореографическим залом, полным света, отраженного от многочисленных зеркал, осторожно походили по дорогущему художественному паркету, сделанному по спецзаказу на Сортавальском МЛК....

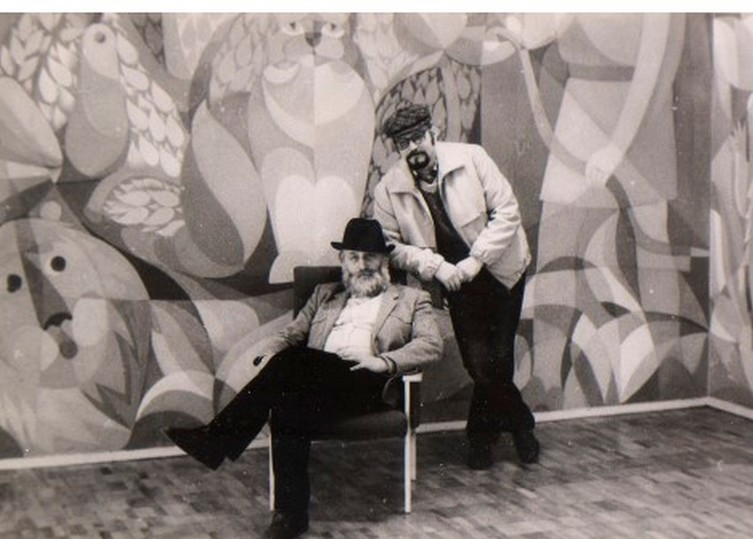

А в главном фойе увидели на строительных лесах художников Михаила Юфу и Юрия Растатурина, завершавших работу над гигантским панно во всю стену.

Революционная тема - алый всадник, скачущий куда-то в даль светлую - для живописца Юфы, которого я хорошо знал, показалась мне явно странной. "А что ты хочешь?", - как всегда прямо рубанул Михаил. - "С одной стороны, конечно, лестно, что след моей кисти останется на этих стенах. Но с другой - это шанс подзаработать. Сам я свои работы продать не могу - они считаются собственностью государства, а у него нет денег их купить... Вот еще заказ от детского сада намечается…"

Через год Михаил с Юрием создадут великолепное сказочное панно в 71-м садике, принадлежавшем тогда ОТЗ. Кстати, 21 мая Михаилу Юфе исполнилось бы 82 года...

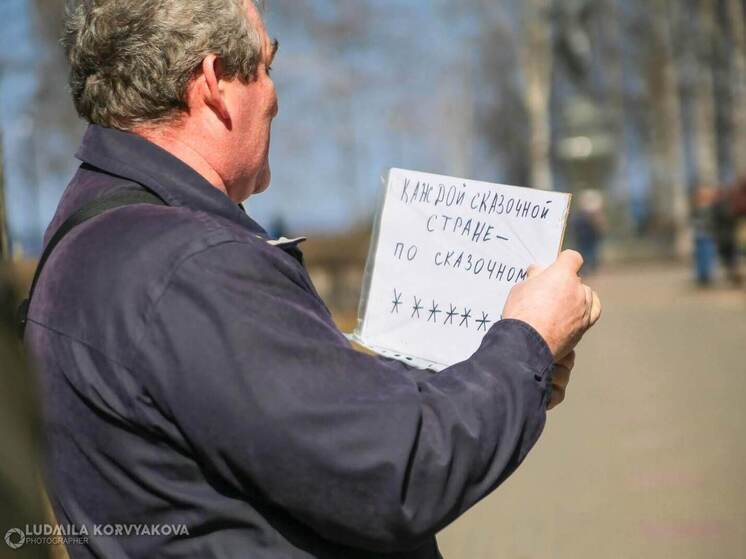

После краха в 1991 году коммунистической идеологии исчезла и "Страна пионерия", а с ней и название "Города детства" имени Ю.В. Андропова. Чиновники переименовали его во Дворец творчества детей и юношества. Название коробит слух любого филолога: два последних слова никак не согласуются между собой, и правильнее было бы сказать "Дворец, детского и юношеского творчества". Но у чиновников всегда была, есть и будет своя филология.