Островная Река

Как вещают нам наскальные рисунки каменного века, человек поселился на берегах реки Выг со времен "сотворения мира". Об этом говорят наскальные рисунки - беломорские петроглифы, охраной которых активно занялись только недавно.

С XII века, а может и раньше, побережье Белого моря начали активно осваивать новгородцы. Авангардом их были ушкуйники, сиречь - ватаги разбойников. Одни из них, потревожив местных дружелюбных саамов и забрав у них вяленую рыбу, шкуры песцов и тюленье сало, возвращались домой. Другие оседали здесь навсегда.

Так появились поморы - своеобразный северный субэтнос. И каждый, кто сегодня знаком с поморами, не даст мне соврать, что эти люди - честные, добрые, неконфликтные и очень трудолюбивые. Суровая и одновременно величавая природа, а может, и кровь саамов, внесли в их генофонд нечто особенное…

Река Выг в устье впадения в Белое море распадается на несколько рукавов, на одном из которых и появилось село Сорока.

Первая мысль, которая возникает: было здесь множество сорок. Но эти птицы не чайки и не бакланы, массовых гнездований не устраивают. Поэтому ученые считают, что изначально это местечко называлось Соарийоки: от карельских soari - остров и joki - река. То есть - Островная Река.

Со временем новгородцы плотно колонизировали Сороку. В их берестяных грамотах можно найти такие строки: "Се купи посадник Офоносе Есифовичь у Ивана Федорова и его брата и у Окинфа в Сороке реке на море и в Выгу два участка земли и в въде (то бишь - в воде) ловища".

Богаты были эти места красной рыбицей! Интересно, живут ли сегодня потомки Есифовича, Федорова и Окинфа на Беломорье?

До чего довел прогресс

Если взглянуть на карту, то от места расположения Сороки можно проложить стрелу - самый прямой путь до выхода в Баренцево море. Гирла, как называли его поморы. А там - налево к северу: путь в гости к норвегам-викингам, на Седой Грумант (ныне Шпицберген), направо - к Новой Земле и "златокипящей Мангазее", центру сибирской торговли.

Поморы на своих кочах уже с XIII века осваивали эти арктические земли. В силу своего характера они ходили по студеному морю не спеша: неделями выжидали погоду, а то и зимовали где придется. Это терпение стало одной из черт их характера.

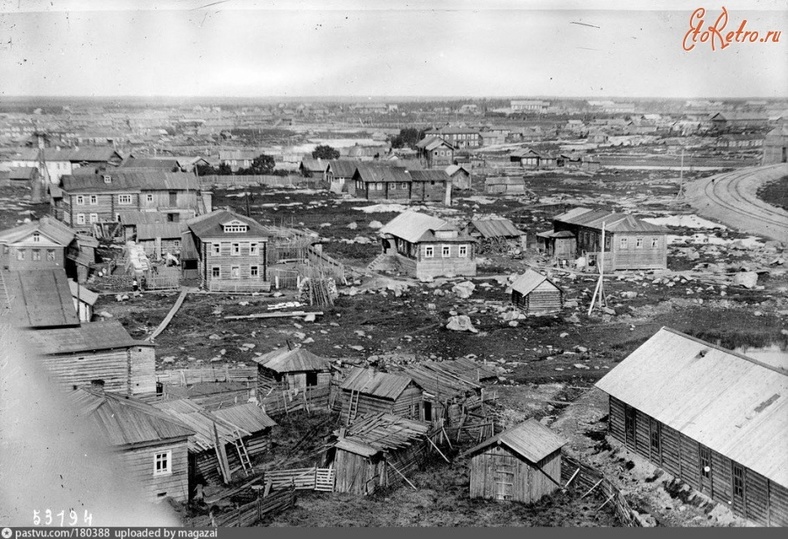

Прогресс пришел в Сороку раньше, чем в Кандалакшу. Здесь началось промышленное производство лесоматериалов, отправляемых в основном в Европу. Лес пилили вручную, но уже в 1869 году на окраине села лесопромышленником Михаилом Беляевым был построен крупный паровой лесозавод. А к 1912 году действовало уже три подобных предприятия.

Лесопиление продолжилось и в советские годы. В моей журналистской памяти навсегда сохранилась фотокопия заметки из газеты "Красная Карелия" от 1928 года, висевшая в начале 90-х в кабинете ответственного секретаря редакции "Ленинская правда". Она была посвящена установке нового оборудования на лесозаводе: «Это не то что старая пила», - говорил рабочий. – «На ту, бывало, кинешь бревно, идешь в Сороку за водкой. Вернешься - а она все еще пилит…" Я тогда иззавидовался: как мой коллега в двух предложениях точно передал суть прогресса и местный колорит!

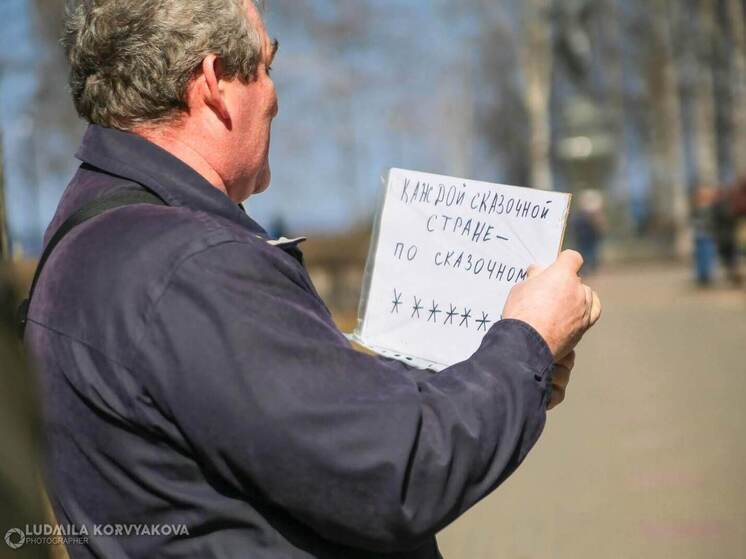

В 1923 году большевистское правительство объявило Сороку городом. Но местные жители почему-то оказались категорически против, и спустя 3 года Сорока вновь стала селом. Впрочем, было понятно, что это не надолго.

В декабре 1915 года экономический прогресс в Сороке был подстегнут строительством Мурманской железной дороги, затем и Беломоро-Балтийского канала в 1933 году. Появлялись новые рабочие поселки – лесопильщиков, водников, железнодорожников... В 1938 году их объединили в один населенный пункт – город Беломорск.

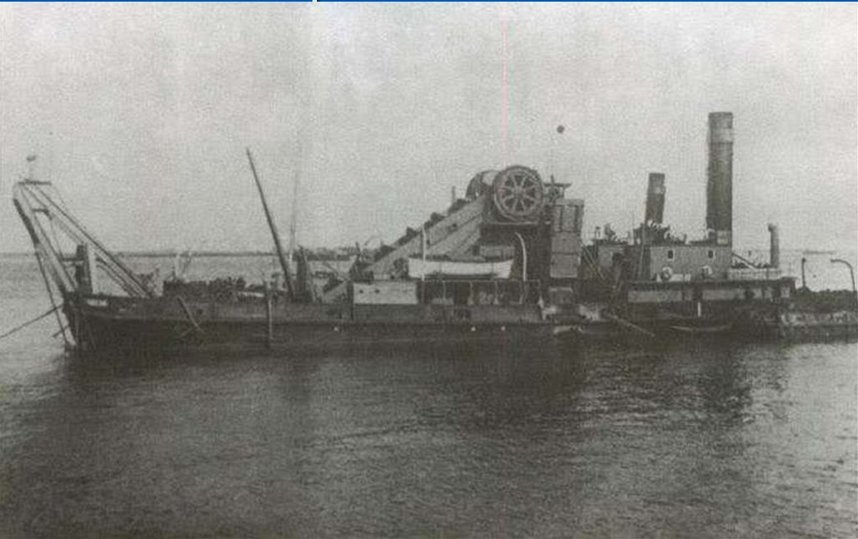

Трагедия "Чернышевского"

К этому времени местный порт начал работать с большей нагрузкой. В 1935 году его решили углубить, и для этого 29 мая из Архангельска вышел пароход -земснаряд "Чернышевский", на борту которого находилось 54 человека, включая одного ребенка - явно больше штатной численности экипажа. Его сопровождала шаланда " Реушинка" для погрузки донного грунта.

Землечерпалка была построена в Англии еще в 1915 году для обслуживания портов Кольского полуострова при строительстве железной дороги. Пароход имел длину 50 метров, паровую машину, способную вынимать с помощью черпаковой цепи до 400 кубометров грунта в час и тихую, соответствующую этому виду судов скорость в 7 узлов - менее 13 км/час.

Большевики, которым достался земснаряд, пафосно назвали его "Чернышеский" - в честь писателя и философа Николая Чернышевского. Его сочинения оказали влияние на взгляды Владимира Ленина. Не знаю, что в его уме оставило отклик - "монистическая материалистическая позиция автора, направленная как против дуализма, так и против идеалистического монизма" или отсидки в царской каторге.

У меня же, советского ученика, роман "Что делать?" в обязательной школьной программе до сих пор ассоциируется с бредовыми снами Веры Павловны о светлом будущем, так похожие на видения беспилотного трактора в популярном в 60-х годах фильме "Дело было в Пенькове".

Но после шторма в Сороку пришла только баржа - пароход исчез… Как сообщил шкипер шаланды, контакт с земснарядом был утерян в 12-13 милях от Сороки во время ухудшения видимости из-за метели. Для проведения спасательной операции были направлены буксиры, но поиски ничего не дали Только 3 июня пароход "Пятилетка"обнаружил на острове Малый Жужмуй тела 15 членов экипажа. Они были перевезены в Архангельск и захоронены в братской могиле.

Комиссия по расследованию катастрофы установила, что причиной гибели "Чернышевского" могли быть либо удар о подводное препятствие, либо проникновение воды в корпус через снесенные волной капы - крышки палубных люков.

Поморки отрыдали - им не привыкать терять близких в море. Но в 1936 году история "Чернышевского" продолжилась. В газете "Красная Карелия". приводится рассказ об успешном подъеме земснаряда начальника Северной экспедиции ЭПРОНа. Аббревиатура - Экспедиция подводных работ особого назначения, занимавшаяся по всем морям СССР подъемом столь не хватавших стране в условиях санкций судов.

«Чернышевский» был вытащен с 30-метровой глубины на мелководье и поднят на поверхность. На судне нашли еще несколько тел погибших. Их похоронили уже в Сороке, поставив скромный памятник и судну, и всем погибшим. Слава Богу, что он сохранился до сих пор…

Земснаряд был отремонтирован, принимал участие в Великой Отечественной войне как техническое судно, и разрезан "на иголки" только в 1966 году.

В 90-х годах прошлого века зародилась идея обустройства в Беломорске глубоководного морского порта, способного принимать суда со всего мира. Было даже создано акционерное общество "Беломорский порт" с обещанными многомиллиардными вложениями. Но проект рухнул, не успев начаться.

Читайте по теме: «Беломорский порт: построить можно, но неясно, зачем»

Беломорск снова впал в спячку…

Окончание следует.